시간여행. 5세대 프리우스를 타고 경기 용인의 삼성화재 모빌리티뮤지엄에 전시 중인 1세대 프리우스를 만나러 간 이번 여정을 간추릴 단어다. 토요타 프리우스와 삼성화재 모빌리티뮤지엄은 한 살 차이다. 프리우스는 1997년 12월 데뷔했고, 삼성화재 모빌리티뮤지엄은 1998년 5월 개관했다. 불과 반년 차이의 오랜 연륜 뽐내는 시설과 차종을 함께 만났다.

Written by Ki-beom Kim, Editor-in-Chief (ceo@roadtest.kr)

사진 서동현 기자(dhseo1208@gmail.com), 토요타

삼성화재 모빌리티뮤지엄의 전신은 삼성화재교통박물관이다. 삼성화재의 대표적 사회공헌기관으로, 자동차를 수집·보존·조사·연구하고 이 과정에서 쌓은 자동차문화 정보와 지식을 전시, 교육 등의 프로그램으로 제공하고 있다. 또한, 어린이 교통안전교육을 통해 교통사고 예방과 감소에 기여하고, 새로운 교통문화 정립을 위한 사회교육기관의 기능도 맡고 있다.

27년 전 1세대 프리우스와의 만남

지난해 8월 재개관하면서 삼성화재 모빌리티뮤지엄으로 거듭났는데, 이름뿐 아니라 실내 구성도 완전히 바꿨다. 기존엔 입장과 동시에 특허자동차부터 등장했다. 반면 이젠 디저트 카페와 기념품 샵, 드론 비행장 등 가벼운 마음으로 즐길 수 있는 시설이 가장 먼저 관람객을 맞는다. 레이싱 시뮬레이터, UAM 4D 투어, RC 조종 등 체험시설도 대폭 늘렸다.

어린이와 학생의 취향과 눈높이에 맞는 시설을 보강했지만 전시 수준은 결코 가볍지 않다. 우선 1층 공간의 내벽을 따라 걸으면서 모빌리티의 역사를 가볍게 훑어볼 수 있다. 2층에 자리한 클래식카 존은 삼성화재 모빌리티뮤지엄의 핵심 공간. 개편을 통해 훨씬 체계적이고 고급스러운 전시시설로 거듭났다. 여기서는 연대기별 주요 차종을 둘러볼 수 있다.

말 없는 마차(1800~1900년대) 섹션은 1886년 벤츠 특허자동차와 함께 여정을 시작한다. 이후 태동과 양산(1910~1920년대), 낭만과 전쟁(1930~1940년대), 침체와 호황(1950~1960년대), 위기와 극복(1970~1980년대)으로 이어진다. 마지막은 환경과 신세기(1990~2000년대). 세계 최초의 양산 하이브리드 자동차 프리우스가 바로 여기에 서있다.

1세대 프리우스의 배경엔 ‘선구자’ 세 글자를 큼지막하게 새겼다. 프리우스는 라틴어로 ‘앞서가는’이라는 뜻. 시대를 앞서가기 위해 기획한 차에 딱 어울리는 이름이었다. 실제로 하이브리드 양산차의 선구자이기도 했다. 토요타 디자인 부서의 한 직원이 고안한 이름인데, 개발 과정에서부터 사내에서는 개발코드 ‘890 T’와 더불어 이름으로 널리 통용되었다.

5세대와 차급과 장르 다른 1세대

최신 5세대와 비교하면 1세대는 차급이 다를 만큼 아담하다. 원조 프리우스의 차체 길이와 너비, 높이는 각각 4,275×1,695, 1,490㎜, 휠베이스는 2,550㎜. 반면 최신형은 길이는 325㎜, 너비는 85㎜, 휠베이스는 200㎜ 더 넉넉하고, 높이는 60㎜ 더 납작하다. 게다가 1세대는 4도어 세단. 프리우스는 2세대부터 오늘날과 같은 5도어 해치백으로 거듭났다.

사실 원조 프리우스의 안팎은 아름다움과는 거리가 멀다. 특히 1980년대 중반~1990년대 초반 ‘거품경기’의 절정 때 토요타가 내놓은 스포츠카나 스페셜티카와 비교하면 그야말로 딴 세상 외모다. 뼛속까지 철저히 목적지향적 자동차인 까닭이다. 오늘날 기술과 차원은 다르지만, 그릴을 흔적기관처럼 최소화한 앞모습과 휠엔 공기저항에 대한 고민도 묻어난다.

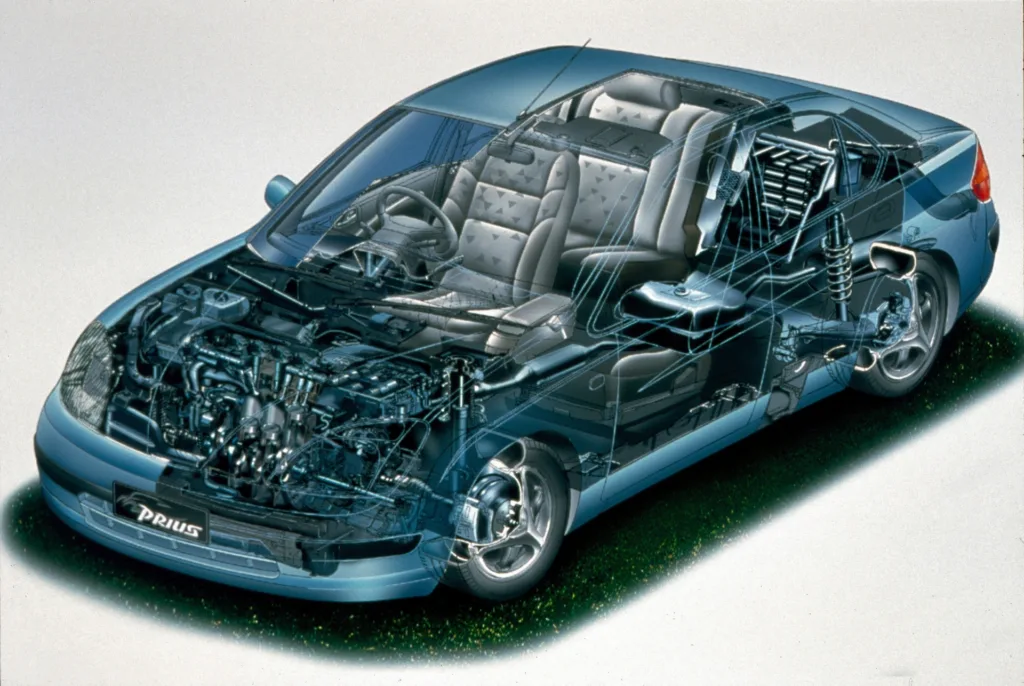

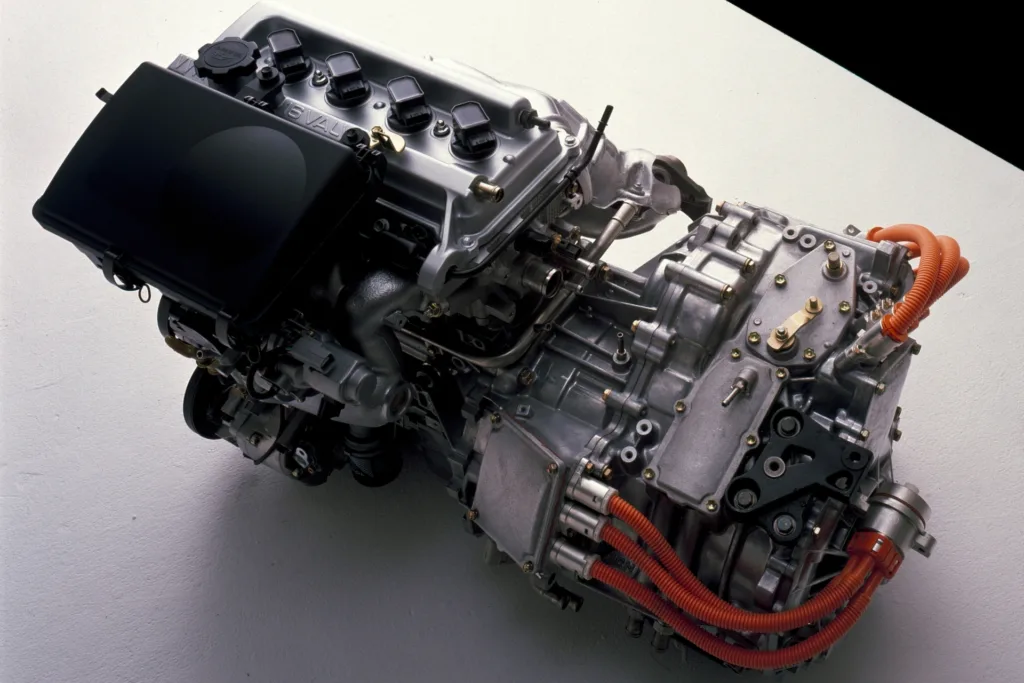

1세대 프리우스는 직렬 4기통 1.5L 엔진과 전기 모터 2개를 엮어 시스템 총 출력 70마력을 냈다. 5세대는 배기량을 2.0L로 키워 시스템 총 출력 196마력을 낸다. 원조보다 거의 3배 강력한 셈이다. 덩치를 한껏 키웠지만 무게는 약 150㎏밖에 늘지 않았다. 성능(효율)을 높이되 무게와 부피를 줄이는 원칙은 이후 프리우스 진화의 전통으로 자리매김했다.

삼성화재 모빌리티뮤지엄의 취재협조로, 1세대 프리우스의 실내도 둘러봤다. 얇고 가벼운 도어가 딱 1990년대 감성이다. 벌써 출고한지 27년이 지났지만, 실내엔 아직 플라스틱 냄새가 배어 있다. 하이브리드 자동차란 사실을 부각시킬 장식도 찾기 어렵다. 실내는 비좁다. 새로운 기술 담은 실험적 차종이란 상징성을 제외하면 소박하고 평범한 소형차였다.

[표] 1세대와 5세대 프리우스 비교

| 세대(개발코드) | 1세대(XW10/NHW10) | 5세대(XW60) |

| 크기(㎜) | 4,275×1,695×1,490 | 4,600(+325)×1,780(+85)×1,430(-60) |

| 휠베이스(㎜) | 2,550 | 2,750(+200) |

| 파워트레인 | 직렬 4기통 1.5L+전기모터×2 | 직렬 4기통 2.0L+전기모터×2 |

| 최고출력(마력) | 엔진(58)+전기모터(40)=70 | 엔진(152)+전기모터(111)=196 |

| 배터리 용량(㎾h) | 1.78(니켈수소) | 자료 없음(리튬이온) |

| 무게(㎏) | 1,254 | 1,405 |

21세기에 어울리는 차를 기획하라

세계 최초의 양산 하이브리드 자동차는 어떻게 탄생했을까? 모든 이야기의 시작은 1993년 초로 거슬러 올라간다. 당시 도요다 에이지 명예회장이 회의 중 문득 이런 화두를 던졌다. “머지않아 21세기도 오고 하니 중장기적으로 자동차 본연의 모습을 고민하는 편이 좋지 않을까?” 도요다 쇼이치로 회장 역시 찬성의 뜻을 보이며 뒤에서 돕고 있었다.

최고위급의 한 마디에 실무자는 즉각 움직였다. 1993년 9월, 토요타는 프로젝트팀 ‘G21’을 결성했다. ‘G’는 지구를 의미하는 ‘글로브(Globe)’, ‘21’은 ‘21세기’를 뜻했다. 이 팀의 목표는 다음 세기가 필요로 하는 자동차의 모습을 생각하고 제안하기. 엔지니어와 디자이너 10여 명이 차세대 양산 승용차를 연구하기 위해 모였다. 완전히 백지 상태에서부터.

G21 팀은 첫 보고서를 마무리 지었다. 덩치는 아담하되 넉넉한 휠베이스로 실내공간을 확보했다. 연비는 당시 동급 모델 코롤라의 1.5배, 구체적으로 20㎞/L를 목표로 했다. 1993년 말, 토요타는 기술관리부의 우치야마다 다케시(内山田竹志)를 리더로 임명했다. 당시 40대 후반의 우치야마다는 한 차종의 개발을 총괄하는 수석 엔지니어 경험이 전혀 없었다.

토요타는 새로운 차를 만들려면, 오히려 경험 없는 쪽이 낫다고 판단했다. “저흰 21세기에 부상할 사회적 이슈 및 도전과 관계된 리스트부터 만들었어요. 교통사고, 여성의 사회적 참여 확대, 출생률 감소, 노령인구 증가, 정보기술융합 등을 포함했죠. 브레인스토밍 거친 결과 에너지와 환경 문제에 초점 맞추기로 결론 내렸어요.” 우치야마다의 회상이다.

역사는 길지만 양산 못했던 HEV

마침 연비경쟁도 막을 올렸다. 1990년 미국 캘리포니아 주는 1998년부터 ‘대기정화법(Zero Emission)’을 도입하겠다고 선언했다. 이 법에 따르면 1998년부터 캘리포니아 주에서 파는 전체 차의 2%는 ‘무공해(Zero Emission)’여야 했다. 2003년부터 비율을 10%까지 높일 예정이었다. 자연스레 21세기 자동차의 키워드는 ‘자원’과 ‘친환경’으로 정했다.

하지만 세계 어느 자동차 메이커도 하이브리드 기술을 확립하지 못하고 있었다. 배터리나 모터의 성능은 빈약하고 원가도 비쌌다. 토요타도 일찍이 전기자동차(EV) 연구를 진행하고는 있었다. 그러나 양산을 위한 체제는 정비되지 않은 상태. 따라서 상식적으로 하이브리드를 배제할 수밖에 없었다. 그러나 새로 부임한 기술 담당 부사장이 하이브리드를 원했다.

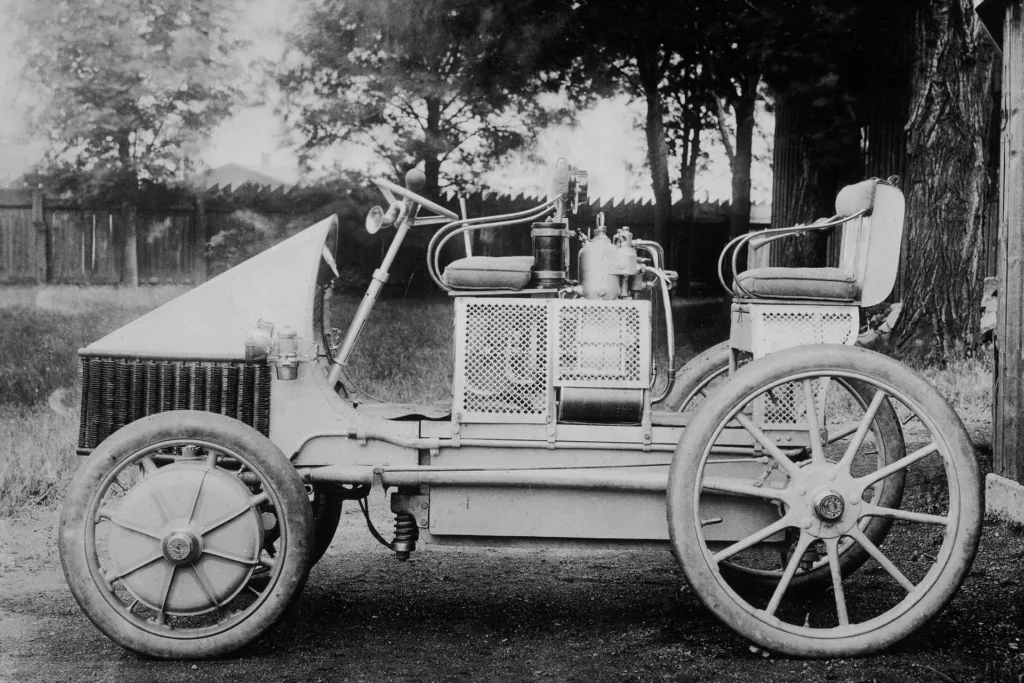

하이브리드 자동차의 개념은 19세기 말 선보였다. 훗날 스포츠카 회사 세운 페르디난트 포르쉐가 25세 때 개발한 ‘로너 포르쉐’가 최초였다. 1960년대 TRW도 하이브리드 시스템 개발을 시도한 적 있다. 폭스바겐 비틀 엔진과 제너럴 일렉트릭(GE)의 직류 모터, 크라이슬러의 자동변속기를 조합해 특허까지 냈지만 결국 폐기했다. 사업성이 없었기 때문이다.

마침 토요타는 미국 캘리포니아 주가 요구한 ‘무공해(Zero Emission)’ 규정에 맞춰 전기 동력과 관련한 기술을 연구 중이었다. 이 과정에서 토요타는 몇 가지 결실을 거뒀다. 가령 니켈수소 배터리가 전기 공급원으로 가장 적합하다고 결론 내렸다. 또한, 배터리 주변 온도는 40℃ 내외, 충전률 40~60%일 때 제일 이상적으로 쓸 수 있다는 사실도 알아냈다.

창의적 아이디어로 기술난제 극복

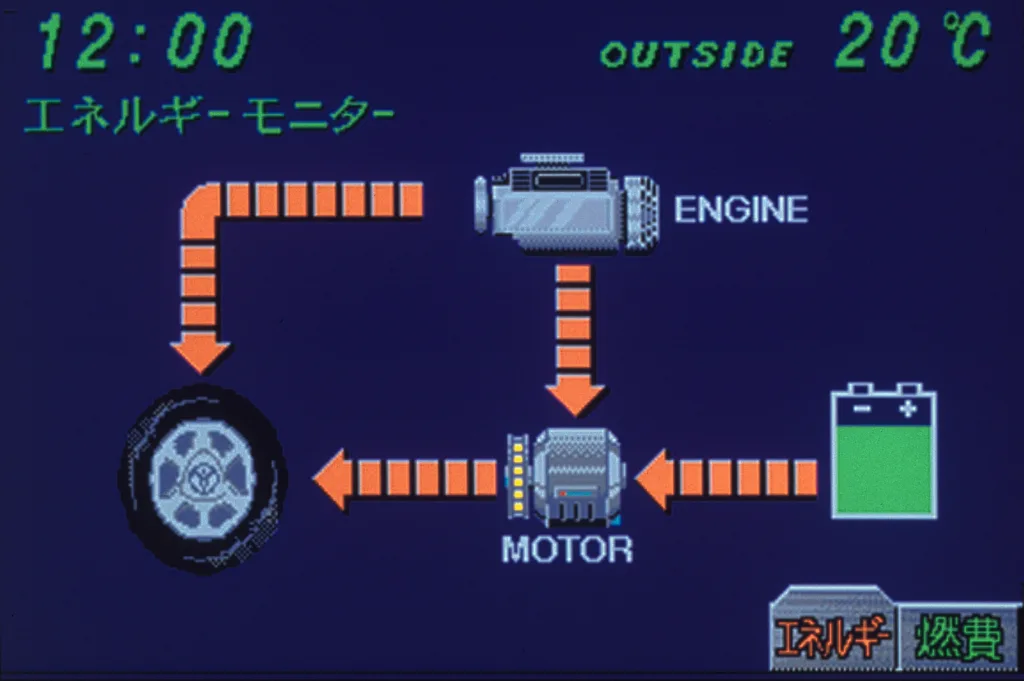

G21 팀은 1994년 말부터 반년 동안 80개나 되는 하이브리드 설계안을 낱낱이 검토했다. 한 세기 전 청년 포르쉐가 고안한 엔진으로 발전하고 전기 모터로 바퀴 굴리는 방식까지 아울렀다. 그 결과 두 개의 전기 모터를 쓰는 방식이 좋겠다고 결론 내렸다. 직렬식과 병렬식의 장점을 아우른 직병렬식이었다. 게다가 이 방식엔 기존의 변속기가 필요 없었다.

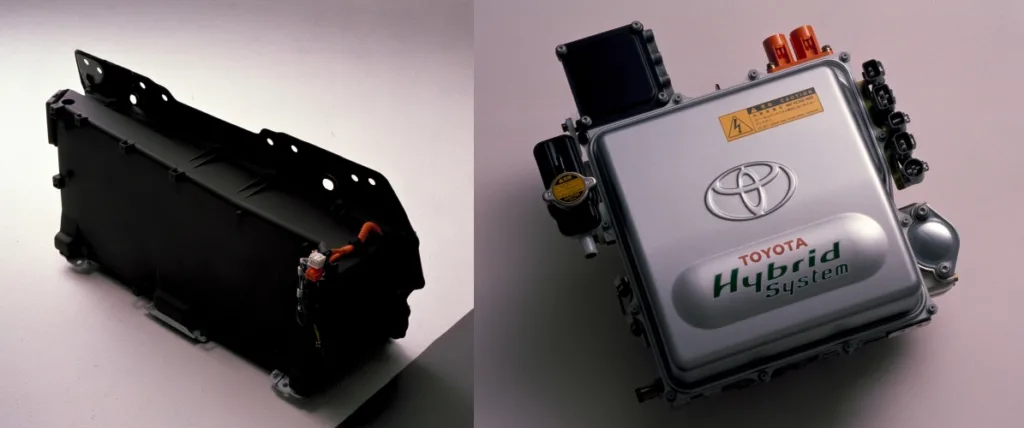

엔진과 전기 모터 조합한 하이브리드 파워트레인의 개념 자체가 새로운 건 아니었다. 그러나 토요타는 ① 전기 모터 두 개를 쓰는 직병렬식, ② 행성기어를 이용한 동력분할기구, ③ 배터리를 인버터로 승압해 토크 높이는 3가지 창의적 아이디어로 돌파구를 찾았다. 이제 방향은 정했으니 구체화·현실화할 차례였다. 그런데 막상 뚜껑을 열어보니 암담했다.

예컨대 니켈수소 전지의 성능은 원래 계획의 절반에 불과했다. 게다가 크기는 목표의 두 배에 달했다. 하이브리드 시스템은 충전과 방전을 수없이 반복한다. 그럼 메모리 효과로 배터리 수명이 줄어든다. 이 또한 해결할 숙제였다. 배터리는 240개의 셀을 직렬로 이은 정밀 부품. 적절한 제어 시스템이 필요했다. 과제는 배터리에만 그치지 않았다.

직류를 교류로 바꾸는 인버터는 반도체 모듈을 이용한다. 이른바 ‘절연 게이트 양극성 트랜지스터(이후 IGBT)’다. 대전력을 빠르게 변환하는데 적합해 고속열차가 주로 쓴다. 반면 단점도 있다. 작동 중 고열을 낸다. 심지어 테스트 땐 몇 번이나 폭발했다. 따라서 내연기관(엔진)과 짝 지으려면 냉각방법을 고민해야 했다. 보다 심각한 문제도 나타났다.

처음이라 수없이 겪은 시행착오

"When we did a test drive, we found that the actual fuel economy was terrible, actually worse than a regular Corolla. Because we put so many different devices on it, it consumed quite a bit of electricity to cool it down. The load was about three times that of a regular car, so reducing the load on the electrical system was a key challenge." Satoshi Ogiso, who led the G21 team, recalls.

Building electric motors was better. Because we had experience with the RAV4 EV. But it was acceptable. In fact, the RAV4 EV was more of a hand-built car. The Prius, on the other hand, had to be developed for mass production. Also, an EV (electric vehicle) only needs to have an electric motor in the bonnet. The Prius, on the other hand, had to carry a petrol-burning engine as well, which meant that we had to be clever and reduce the volume of the components.

The engine was the NZ type that Toyota had developed for light cars. The Atkinson cycle was introduced to improve thermal efficiency. The Atkinson cycle is a technology that changes the timing of the intake valve to vary the compression and expansion ratio of the engine. While it is efficient, it is less powerful than a conventional engine of the same displacement. The Prius compensates for this with an electric motor. This is what makes hybrid powertrains so attractive.

Instead, we had to deal with the noise and vibration caused by the system's frequent engine switching off and on. Because the electric mode is so quiet, the sound of the engine coming in is relatively louder. The challenges were popping up all at once, so Toyota introduced "simultaneous engineering," a method of tackling multiple challenges simultaneously. This was later copied by Hyundai.

Driving the prototype 49 days after completion

The engine of the G21 prototype is made entirely of aluminium, including the cylinder block and head. The body is made of a lighter, yet stiffer, high-tensile steel sheet. The ceiling pillars are made from steel sheets that have been heat-treated at high frequency to increase their strength but reduce their thickness. Even the rear window was thinned. The goal of this intense effort was clear. Minimal weight. The ultimate goal, of course, was fuel efficiency.

In October 1995, the Tokyo Motor Show opened. It was here that Toyota's G21 team presented a concept car. It was a Prius with a hybrid system called 'EMS'. Few of the general public were interested in the car. But engineers from competitors were quietly taking notice.

But one problem after another followed. "In early November 1995, we finally got the parts together and completed the prototype car, but at first the car didn't move at all. First the computer system crashed, and even if it did, it couldn't check itself this time. That wasn't the only problem, the electric motor and engine were spinning and causing trouble." G21 Team Principal Satoshi Ogiso said in an interview.

It took the G21 team a whopping 49 days from the completion of the prototype car to make its first move. Even then, it wasn't smooth sailing. After travelling five metres with the electric motor, the engine would not start, and after 500 metres, it would suddenly stop. "It was like watching a child learn to walk," Ogiso says. "It was like watching a child learn to walk," he says.

Take the road less travelled

Above all, it had to achieve double the fuel efficiency. It also had to be durable. And it had to be ready for mass production. The G21 team set a target date of the end of 1998. To meet this timeline, development had to be rushed. To make matters worse, a decision fell on the team's ears. The team was told to launch in 1997, a year earlier, to coincide with the third Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change.

On 14 October 1997, a historic moment came. Toyota held a press conference for the Prius at a hotel in central Tokyo. On that day, Toyota revealed that the Prius had a certified fuel economy of 28 km/L in Japan's 10-15 mode, fulfilling the promise of "twice the fuel economy of a comparable petrol car". The Prius is priced at 2.21 million yen. This was actually lower than the price announced at the THS presentation in March.

The G21 project had come to a wonderful conclusion, but the G21 team wasn't resting easy. They were ready to export. Entering international markets was a more daunting task. Europe, for example, had high speeds to consider. In the US, the team had to prepare for driving in Death Valley with temperatures above 50°C. Furthermore, the hybrid system was to be overhauled during the minor changeover. There was still not enough time.

In January 1998, at the North American International Auto Show, the Big Three (GM, Ford, and Chrysler) all launched their next generation of eco-friendly concept cars. Okuda and the G21 team were right to be concerned. However, none of the Big Three's eco-friendly cars were actually ready for sale, and the title of "world's first mass-produced hybrid car" was reserved for the Prius.

![[On the Spot] Time travel in search of the original Prius](https://roadtestmedia.com/wp-content/uploads/2024/04/DSC08218-1_1_1_1-750x375.webp)