칼 벤츠가 특허 자동차를 발명한 지 벌써 138년이 지났다. 그동안 자동차의 형태는 많은 변화를 거쳤다. 최근에는 전동화 바람으로 디자인의 한 세대가 넘어가고 있는 중이다. 다양한 차들을 보며, 문득 과거에 이색적인 디자인의 자동차들이 궁금해 한 자리에 모았다. 여기 소개한 자동차를 전부 알고 있다면 ‘차잘알’로 인정한다.

글 로드테스트 김규용 기자(kyuyongk98@gmail.com)

사진|영상 각주

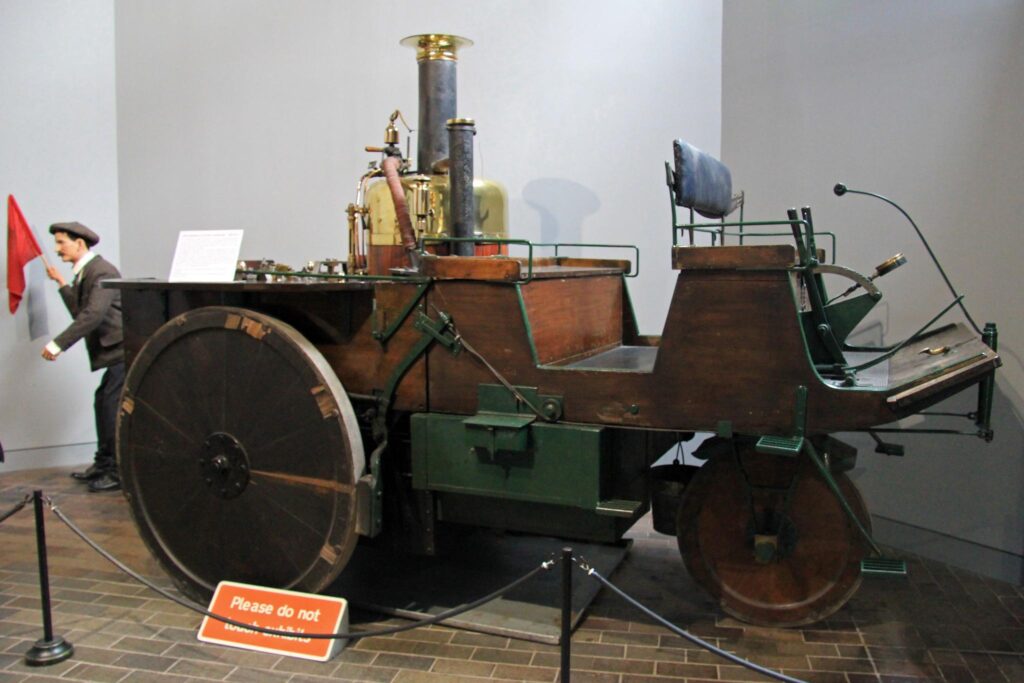

그렌빌 스팀 캐리지(Grenville Steam Carriage)

자동차라는 이동수단의 태동 시절, 다양한 동력원이 존재했다. 그 중 하나가 바로 증기기관이다. 그렌빌 스팀 캐리지는 산업 혁명의 주역인 증기기관을 얹은 자동차다. 영국 글래스턴베리 출신의 철도 기술자 로버트 네빌-그렌빌이 제작했다. 현재 운행이 가능한, 승객을 싣는 가장 오래된 자동차로 무려 1875년생이다.

증기기관답게 차체 가운데 우뚝 솟은 굴뚝이 특징이다. 120psi 압력의 보일러로 2개의 수평 실린더를 움직여 뒷바퀴를 굴린다. 앞바퀴는 조향을 담당하는데, 나무로 속이 꽉 찬 ‘맨셀 휠(Mansell Wheel)’을 사용했다. 타이어는 철로 만들었다. 평지에서 시속 32㎞까지 달릴 수 있었다. 1마일(약 1.6㎞) 당 4/5갤런(약 3.02L)의 물과 5/6파운드(약 0.38㎏)의 석탄을 사용했다.

최대 7명까지 태울 수 있다. 다만, 운행을 위한 2명의 승무원을 포함해서다. 앞에서 운전수가 각종 레버를 조작하며 운전하는 동안, 뒤에서는 소방수가 보일러를 담당했다. 이 차는 현재 영국 뷰리외에 있는 국립 자동차 박물관에서 직접 볼 수 있다.

*주행 영상

레야트 헬리카(Leyat Helica)

앞에 달린 거대한 프로펠러를 보면 이게 자동차인가 싶다. 오토모빌스 레야트는 1919년에 마르셀 레야트가 설립한 프랑스의 자동차 제조사다. 1909년 그는 첫 번째 비행기를 설계하고 제작했다. 그래서 프로펠러 구동 방식을 자동차의 미래로 생각했고 많은 테스트를 거쳤다. 당시 무겁고 복잡한 엔진을 얹은 자동차에 비해 가볍고 간단한 구조가 특징이다.

합판으로 구성된 유려한 차체와 당시로는 특이하게 목재나 강철 대신 알루미늄 휠을 사용했다. 엔진은 거대한 프로펠러를 직접 돌린다. 바퀴를 굴리는 자동차와 달리 동력을 전달하며 일어나는 손실도 적었다. 케이블을 뒷바퀴에 연결한 후륜 조향 시스템을 갖췄다. 구조가 간단해 무게도 270㎏에 불과한데, 당시 미국의 국민 차 포드 모델 T(약 600㎏)의 절반도 채 안 된다.

1927년 레야트 헬리카는 시속 160㎞ 넘는 속도뿐 아니라 20.4㎞/L의 효율까지 챙겼다. 하지만 예상대로 안전이 발목을 잡았다. 주행할 때 프로펠러가 만드는 바람은 운전자에게 상당히 위협적이었다. 또 사고가 날 경우 프로펠러는 무서운 무기로 돌변했다. 때문에 채 30대도 팔지 못하고 역사 속으로 사라졌다.

*영국 더 그랜드 투어 리뷰

하노마크 2/10PS(Hanomag 2/10PS)

하노마크는 1830년대부터 증기기관을 생산하던 회사다. 증기기관이 점점 쇠퇴하자 중저가의 실용적인 자동차를 제작하는데 초점을 둔다. 그렇게 탄생한 2/10PS는 503㏄ 단기통 엔진을 뒤에 싣고 체인을 통해 뒷바퀴를 굴렸다. ‘RMR(Rear Mid-engine, Rear-wheel drive)’ 방식으로 엔진이 뒤에 있고 차동 장치가 없다.

기존의 자동차들은 차체가 앞으로 갈수록 좁아지고, 사이드스텝부터 이어지는 펜더가 별도로 존재했다. 그러나 이러한 구조는 작은 차체에서 효율성이 떨어졌다. 공간 확보를 위해 사이드스텝을 없애고 펜더는 차체의 끝과 연결했다. 이러한 디자인은 나중에 ‘폰톤(Ponton)’이라는 디자인으로 발전한다. 다만 이 차는 괴상한 디자인으로 인해 ‘군대 빵(Kommissbrot)’이라는 별명을 얻었다.

효율은 나쁘지 않았다. 25㎞/L의 뛰어난 연비를 자랑하고 가격도 저렴했다. 심지어 레이스에도 참가해 뛰어난 성적을 거뒀다. 엔지니어 헬무스 부테누스가 드라이버로 나섰다. 1927년 6월 16일, 뉘르부르크링 개막 경주에 참가해 12랩(340.8㎞)을 5시간 36분 19초 만에 완주한다. 같은 해 펠트베르크 레이스에서 우승까지 거머쥔다. 총 1만6,000여 대를 팔았다. 폭스바겐 이전에 등장한 독일의 원조 국민차다.

*주행 영상

브릭스 & 스트래턴 플라이어(Briggs & Stratton Flyer)

상당히 시원한 차체다. 보이는 건 나무판자에 바퀴와 의자, 스티어링 휠이 전부다. 당시 자전거 부품을 만들던 AO 스미스라는 회사에서 개발해 브릭스 앤 스트래턴이라는 회사에 판권을 넘겼다. 구동 방식이 상당히 특별한데, 차체 뒤에 자리한 5번째 바퀴를 굴려 앞으로 나아간다. 동력원이 바퀴에 붙어있는 인휠 모터 방식이다. 비슷한 시기 전기 모터를 사용했던 포르쉐의 젬퍼 비부스와 달리 엔진이 바퀴를 굴린다.

여러 차례 개량한 엔진은 최고출력이 2마력까지 올랐다. 바퀴 위에 있는 1갤런(약 3.78L)의 연료 탱크는 80마일(약 128㎞) 이상 주행하기에 충분했다. 그런데 주행을 시작하는 방식이 상당히 독특하다. 구동하는 바퀴는 평소에 올라가 있고 엔진을 켠 뒤 뒷바퀴를 조심스럽게 내리면 주행을 시작한다. 펜더로 바퀴를 직접 눌러 속도를 줄이고 스로틀도 없다. 나무판자가 서스펜션의 역할을 맡았다. 옵션이 빈약한 만큼 가격도 125달러로 당시 가장 저렴한 신차로 구매할 수 있었다.

*주행 영상 (영상 속 자동차는 모터와 타이어를 개조했다고 한다)

준다프 야누스(Zündapp Janus)

1956년 제2차 중동 전쟁으로 인해 휘발유 가격이 폭등하고, 영국은 휘발유 배급제를 시작한다. 덕분에 크고 화려한 럭셔리카 대신 작고 경제적인 자동차의 수요가 급증했다. 독일의 모터사이클 제조사 준다프는 자동차까지 발을 넓히고 싶었다. 그래서 가지고 있는 모터사이클 기술을 응용해 마이크로 자동차를 만든다.

마이크로 자동차들은 차체가 워낙 작아 문의 구조가 독특한 경우가 많다. 이 차 역시 옆이 아닌 앞뒤에 문이 달았다. 그 모습이 마치 로마의 신 ‘야누스(Janus)’와 닮아 이름까지 붙었다. 탑승한 승객은 등을 마주 대고 앉았다. 시트는 등받이를 눕힐 수도 있어 지금으로 치면 ‘차박’이 가능했다. 250㏄ 단기통 엔진은 최고출력 14마력을 발휘한다. 엔진이 차체 가운데 아래에 위치한 미드쉽 자동차다.

*주행 영상

필 P50(Peel P50)

비슷한 시기에 한 술 더 뜬 자동차 회사가 있다. 바로 보트와 해양 장비를 제조하던 필 엔지니어링 컴퍼니. 이후에 유리 섬유 기술을 통해 모터사이클 페어링을 만들고, 세계에서 가장 작은 자동차 P50까지 개발한다. 채 1m도 되지 않는 전폭과 49㏄ 4.2마력 단기통 엔진을 얹은 3륜차다. 최고속도는 약 시속 60㎞. 후진 기어가 없어 앞으로만 갈 수 있다.

다른 옵션도 빈약하다. 문도 앞에 1개, 헤드램프도 1개, 와이퍼 1개가 전부다. 사이드 미러와 방향지시등 조차 없다. 작디작은 차체는 성인 1명과 쇼핑백 1개만 실을 수 있다. 당연하게도(?) 저조한 판매량으로 모습을 감췄다. 하지만 훗날 알려지며 선풍적인 인기를 얻는다. 덕분에 1974년 문을 닫았다가 2010년에 다시 등장해 현재까지 높은 인기를 얻고 있다.

*영국 탑기어 리뷰

본드 버그(Bond Bug)

이 차 역시 3개의 바퀴를 가진 마이크로 자동차다. 디자인 회사 오글이 디자인을 하고 자동차 제조사 본드 카즈를 인수한 릴라이언트라는 회사에서 생산했다. 젊은 소비자들을 노리고 만들어 앞으로 길게 뻗은 쐐기 모양이 특징이다. 여기에 전투기의 캐노피처럼 위로 열리는 해치와 옆엔 커다란 창문을 달았다. 차체 가운데 숨어 있는 바퀴 덕분에 더욱 날렵해 보인다.

4기통 700㏄ 엔진은 최고출력이 29마력이다. 고급 트림인 700ES는 실린더 헤드를 다시 설계해 최고출력을 31마력까지 높였고 토크도 개선했다. 시속 122㎞까지 달려 3륜차는 느리다는 인식을 깼다. 다만 당시 뒷자리가 있던 미니 쿠퍼나 다른 차들에 비해 실용성이 떨어졌다. 또 직선에선 빠르지만 3륜차 특성 상 코너에서는 느릴 수밖에 없었다. 가격도 저렴한 편은 아니었다. 결국 단종의 길을 걸었다.

*주행 영상

피아트 멀티플라(Fiat Multipla)

세상에서 가장 못생긴 자동차는 어느 나라 출신일까? 바로 디자인하면 떠오르는 나라인 이탈리아다. 심지어 작고 예쁜 자동차에 일가견 있는 피아트의 작품이다. 작은 차체와 넓은 실내 공간이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 이런 유별난 차가 탄생했다. 4m도 안 되는 길이에 6개의 시트를 담기 위해 너비를 늘렸다. 그 결과 3+3 시트라는 생소한 구조가 탄생했다.

엔진 구성도 독특하다. 가솔린과 디젤은 물론 LPG, CNG, 심지어 바이퓨얼까지 선택할 수 있었다. 그래서 GM EV1와 토요타 프리우스, 혼다 VV 등과 함께 1999년 미래 자동차를 주제로 한 ‘다음 세기의 자동차’ 전시회까지 나갔다. 심지어 최고의 MPV, 영국 자동차 매체 선정 올해의 자동차 등 많은 상을 휩쓸었다.

뛰어난 실용성과 달리 안팎의 외모는 최악이다. 층이 진 얼굴과 옹색한 헤드램프 및 차폭등, 넓은 유리창, 바짝 서있는 D필러, 볼록한 뒷유리는 서로 전혀 조화를 이루지 못한다. 실내의 모든 기능을 모아둔 센터페시아는 투박함 그 자체다. 건축가 루이스 설리번의 “형태는 기능을 따른다”는 말에 반항하는 듯한 디자인이다.

*영국 멘앤모터스 리뷰 영상